Le mouvement de protestation a débuté le 25 septembre 2025 à la suite d’un appel à manifester contre les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité à Antananarivo. Cet appel lancé par plusieurs conseillers municipaux de l’opposition a été massivement relayé par les Malgaches sur les réseaux sociaux et notamment les jeunes.

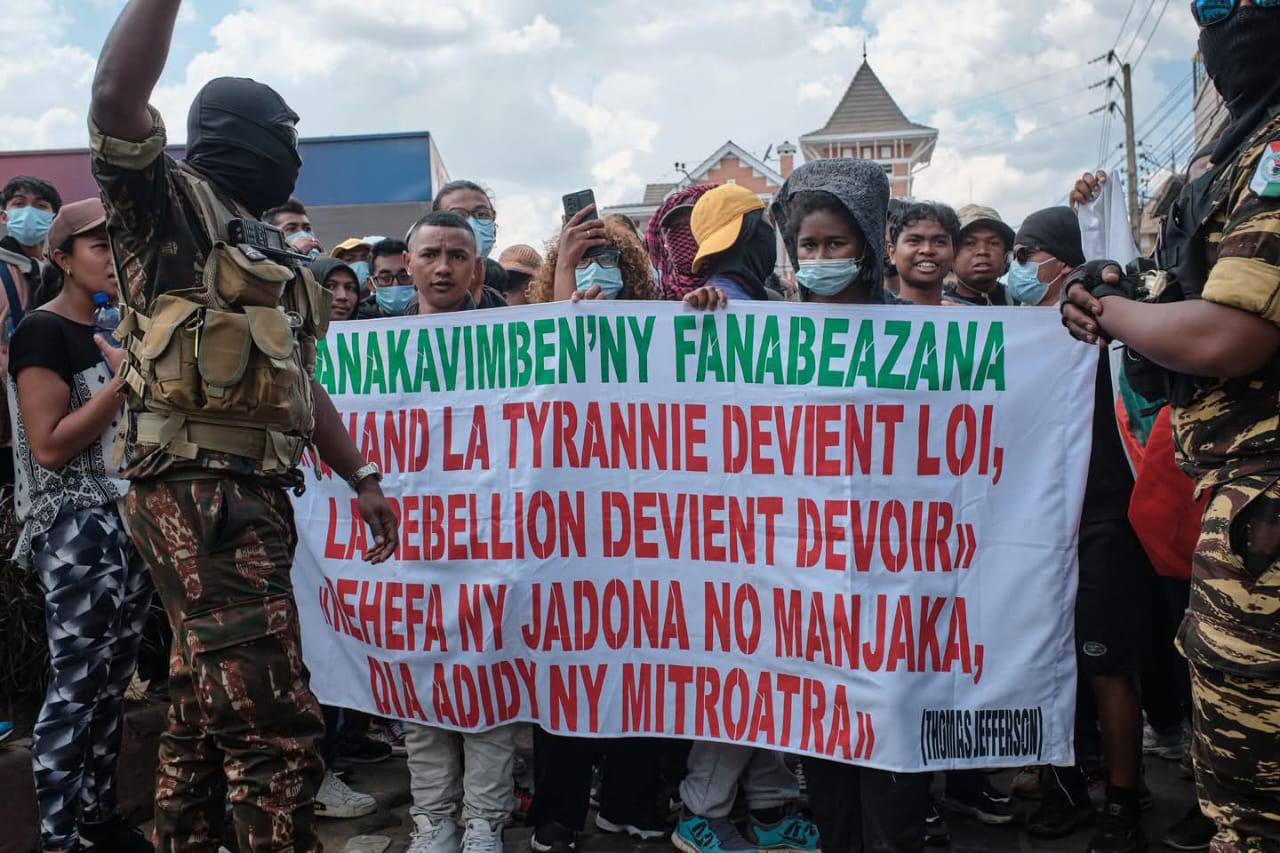

Avec le mouvement « Gen Z Madagascar », reprenant comme les jeunes Indonésiens, Népalais et Marocains le symbole du manga One Piece (revisité avec un chapeau malgache), les jeunes Malgaches dénoncent des conditions de vie dégradées, le manque d’accès à l’éducation, l’inaction du gouvernement, les inégalités et la corruption. Le mouvement est aussi soutenu par le reste de la population et les mots d’ordre s’élargissent, appelant jusqu’à la démission du président actuel, Andry Rajoelina. Celui-ci avait pris pour la première fois le pouvoir en 2009, à la suite d’un soulèvement populaire qui avait abouti sur un coup d’État. Il a depuis trahi ses engagements, la pays s’enfonçant dans une crise économique et sociale qui touche particulièrement les jeunes.

Madagascar, pays insulaire de l’océan Indien, compte aujourd’hui près de 32 millions d’habitants, dont 64% sont des jeunes. Malgré une richesse naturelle considérable — en biodiversité, en ressources minières et en potentiel agricole — le pays traverse une crise économique et sociale profonde, héritée de la colonisation et aggravée par des décennies d’instabilité politique.

Sur le plan économique et social, les chiffres sont alarmants. Selon la Banque mondiale en 2022, 75,2% de la population malgache vivait en dessous du seuil national de pauvreté. La pauvreté rurale reste particulièrement marquée, touchant près de 80% des habitants des campagnes, mais la pauvreté urbaine connaît aussi une progression rapide : elle est passée de 42,2 % en 2012 à 55,5 % en 2022, illustrant la précarité croissante dans les villes. À l’échelle internationale, environ 80% des Malgaches vivent avec moins de 2,15 USD par jour, ce qui place le pays parmi ceux où la pauvreté extrême est la plus persistante au monde. Selon l’Institut national de la statistique (INSTAT) et l’UNICEF, plus de 70% de la population vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c’est-à-dire qu’elle subit des privations dans plusieurs domaines essentiels tels que la santé, l’éducation ou l’accès aux services de base. Dans certaines régions du Sud, comme Androy, la pauvreté atteint des niveaux extrêmes, touchant jusqu’à 90 % de la population.

Dans ce climat de crise sociale et économique, la jeunesse malgache, longtemps tenue à l’écart des sphères décisionnelles, s’impose désormais comme un acteur central du changement. Frustrée par des années d’exclusion politique, elle s’engage massivement et constitue le moteur principal des mobilisations populaires qui secouent le pays.

Face à cette contestation, le chef de l’État a annoncé le limogeage de son Premier ministre et la dissolution du gouvernement. Présentée comme une réponse aux attentes populaires, cette décision est largement perçue comme une manœuvre politique destinée à calmer temporairement la colère du peuple, plutôt qu’une véritable réponse aux revendications des manifestants. Ainsi depuis cette annonce politique, la contestation ne faiblit pas. Elle trouve ses racines bien au-delà des enjeux des figures du pouvoir. Pourquoi les Malgaches descendent-ils réellement dans la rue ? Quelles sont les causes profondes qui nourrissent les mouvements de protestation ? Quelles revendications concrètes se cachent derrière cette colère populaire ?

Les manifestants dénoncent en premier lieu le manque d’eau qui s’aggrave depuis plusieurs années et des coupures d’électricité chroniques sévissant depuis plusieurs mois. Les services d’électricité procèdent régulièrement à un « délestage », technique qui consiste à couper l’électricité pour un groupe de clients afin d’éviter la saturation du réseau. Résultat, des quartiers entiers sont privés d’électricité, et ce parfois pendant toute une journée. Outre les coupures, de nombreux habitants n’ont pas de raccordement au réseau d’électricité ou d’eau, les obligeant à se rendre à des points d’eau public parfois distants de plusieurs kilomètres. De plus, la majorité de la population n’a pas les moyens de recourir à l’eau en bouteille à cause de son coût très élevé.

Antsa, ingénieur hydraulicien de 38 ans maintenant installé à La Réunion explique que les problèmes proviendraient d’une production d’eau insuffisante (la société publique d’eau et d’électricité malgache, JIRAMA, ne produit que ⅔ des besoins en eau de la capitale), et du manque d’électricité. En effet, la production d’eau potable et sa distribution nécessite de l’énergie : “À mon avis, le problème de manque d’eau est étroitement lié au problème de l’électricité (énergie), qui provoque une baisse de production et limite la performance du réseau (pompage et surpression)”.

Cette situation dure depuis de nombreuses années, et d’après l’UNICEF, seuls 36% des Malgaches ont accès à une source d’eau potable sûre. Les difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité sont présentes dans tout le pays, témoignant d’un problème structurel national. Ainsi, dès le vendredi 26 septembre, la mobilisation s’est étendue à tout le territoire. Faniry* est une jeune habitante de Diego-Suarez (Antsiranana), ville située dans le nord du pays. Elle dénonce également la mauvaise qualité de l’eau et les coupures d’électricité chroniques : " En 2025, je ne me vois pas vivre dans le noir, sans électricité, mais je n’ai pas les moyens d’acheter une lampe solaire« .

Mais les revendications ne se limitent pas à l’approvisionnement en eau et en énergie, les jeunes dénoncent aussi le chômage et la corruption (le pays se classe 140ème sur 180 sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) de 2024 publié par Transparency International). Les jeunes demandent également un meilleur accès à l’éducation. En effet, chaque année 400 000 jeunes arrivent sur le marché du travail et la majorité d’entre eux n’ont pas de formation. Beaucoup se retrouvent donc sans emploi et ils sont ainsi plus de 75% à vivre sous le seuil de pauvreté.

Sitraka*, 25 ans, est étudiante dans la capitale : “Ce que je veux, c’est un avenir stable, des opportunités dans mon pays, pas d’être obligé de partir ou de me battre pour vivre dignement”.

Les jeunes sont abandonnés par les politiques publiques, et sont de plus en plus conscients des inégalités criantes entre leurs conditions de vie et celles de leurs dirigeants, notamment grâce aux réseaux sociaux. Le peuple malgache n’a plus confiance dans les partis politiques, et les trahisons successives des gouvernements corrompus nourrissent le scepticisme chez jeunes, comme le témoigne Sitraka* : “C’est encourageant de voir que les gens ne sont pas résignés, mais je me demande si ça va vraiment changer quelque chose, on a vu tellement de promesses non tenues…”.

C’est pourquoi le mouvement se veut apartisan et citoyen. Cependant, les organisations de la société civile soutiennent le mouvement, comme l’explique Ny Hasina, 45 ans, enseignante à Antananarivo et cofondatrice de l’association RIVA (pour l’autonomisation des filles et des femmes, la souveraineté alimentaire et les droits humains) : " En tant qu’acteurs de changement, nous avons toujours interpellés le gouvernement sur les questions des droits humains mais rien n’y fait. Le 25 septembre, nous avons démontré notre soutien à la mobilisation citoyenne en prenant part à la manifestation sur place et en communiquant massivement sur les réseaux sociaux« .

Le gouvernement tente désormais de discréditer le mouvement par tous les moyens et des témoins affirment même que « des gros bras ont été recrutés pour faire des casses et terrorisent les gens la nuit, afin d’accuser les manifestants d’avoir amené le chaos dans le pays et de justifier la répression”. Une répression d’une extrême violence comme le témoigne Ny Hasina : « le gouvernement a déployé l’unité anti-terroriste (GSI) contre des manifestants pacifiques portant seulement le drapeau tricolore Malagasy, des pancartes, des masques et des bouteilles d’eau. Ils ont déployé un matériel de guerre impressionnant contre nous, des grenades lacrymogènes, et même des balles réelles ! "

Le bilan de cette répression sanglante est lourd, puisqu’au moins 22 personnes ont été tuées et plus d’une centaine blessées depuis le début de la mobilisation selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk. Certains soutiennent le mouvement mais n’ont pas osé manifester à cause des violences policières, comme Fanilo* qui travaille à l’université de Tamatave (côte est) « un étudiant a été tué par balle par les gendarmes lors d’une grève pour les salaires à l’université en 2020, c’est pour cela qu’on a peur de manifester aujourd’hui« .

Pourtant, la détermination de la “Gen Z” ne faiblit pas, Fanilo* ajoute : “le peuple ne reculera pas, et il n’y a pas d’autres solutions que la démission du président actuel”. Kanto* insiste également sur l’importance de se mobiliser « on est tous concernés, je suis en colère contre le gouvernement ».

La lutte s’étend à l’international grâce aux nombreux rassemblements organisés par la diaspora comme à New York, Paris, Clermont-Ferrand, Munich, Genève… L’objectif, comme l’explique Lanto*, 30 ans, originaire d’Antananarivo et vivant maintenant en Suède, est “de montrer notre soutien à ceux qui sont restés au pays et de donner de la visibilité à leur combat”. Le soutien est également financier, avec des cagnottes permettant de financer l’achat de nourriture, de bouteilles d’eau et de matériels de protection pour les manifestants. Enfin, la diaspora utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, et des influenceurs et artistes sont également impliqués.

Beaucoup se plaignent de la désinformation et insistent sur l’importance de relayer les témoignages des manifestants, comme l’explique Antsa qui habite aujourd’hui à La Réunion : « je prends part à la lutte en partageant les publications pour booster celles des ‘vrais’ manifestants et les journaux qui partagent les réalités du terrain« . Ils traduisent également les contenus dans plusieurs langues pour permettre leur diffusion à l’international. La jeunesse malgache dans son ensemble, qu’elle soit à Madagascar ou ailleurs, se mobilise dans l’espoir d’un changement et d’une meilleure considération de leurs aspirations à plus de justice sociale.

Cet article est le fruit d’échanges avec de nombreux Malgaches, de tous âges et impliqués ou non dans les mobilisations. Nous tenons à toutes et tous à les remercier pour leurs témoignages.

*Les prénoms ont été modifiés pour préserver l’anonymat de certains participants qui craignent des représailles.

Images d’illustration : Photographies utilisées avec l’aimable permission de l’autrice, Ny Hasina.